Bienvenidos al Blog de Sinfonismos, un espacio dedicado al Análisis Musical.

Hoy analizamos el primer movimiento de la Sonatina para piano No. 1 en Do Mayor, Op. 20 de Friedrich Kuhlau. Fue compuesta, junto con otras dos de la colección, en el año 1820. Se trata de pequeñas sonatas escritas para el estudio del piano y, al igual que comentamos en otro vídeo de una sonatina de Muzio Clementi, también se escribieron en un momento de auge en el que el piano se convirtió en el instrumento favorito de la burguesía. La mayoría de los hogares contaba con uno de ellos y comenzaron a proliferar todo tipo de obras didácticas o de entretenimiento como las piezas de carácter (de las cuales, por cierto, también podéis encontrar análisis ya realizados en el Canal). Vaya, que aprender a tocar el piano se puso de moda y muchos compositores se lanzaron a escribir para él. Durante el vídeo vamos a realizar su análisis y comentar algún que otro detalle del mismo que os puede ayudar en vuestra interpretación de la obra..

La sonatina está en Do Mayor y el análisis que os presento está centrado en el fraseo y la forma de la obra pero su base, como siempre en una obra tonal, será la armonía ya que su estilo es clásico. A partir del análisis formal, comentaré los detalles más relevantes.

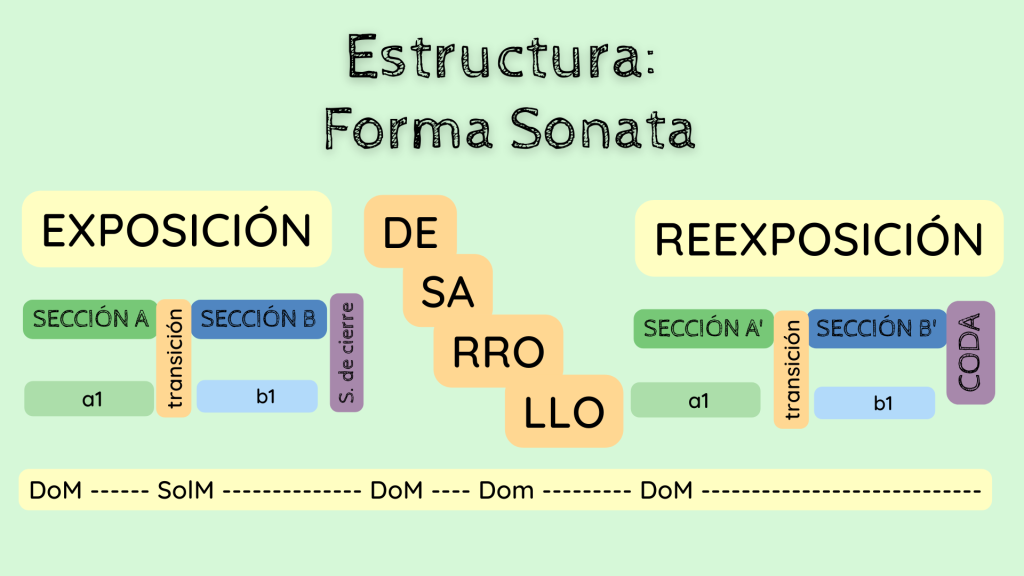

Al tratarse de un primer movimiento, la Forma Sonata es, casi con toda seguridad, la forma que establece su discurso. Así que, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para el análisis es comprobar en la partitura la existencia de dobles barras de repetición y comprobar si encontramos una reexposición. Si estos dos ingredientes los tenemos en una obra clásica, casi seguro que es una Forma Sonata, como es el caso de esta pieza.

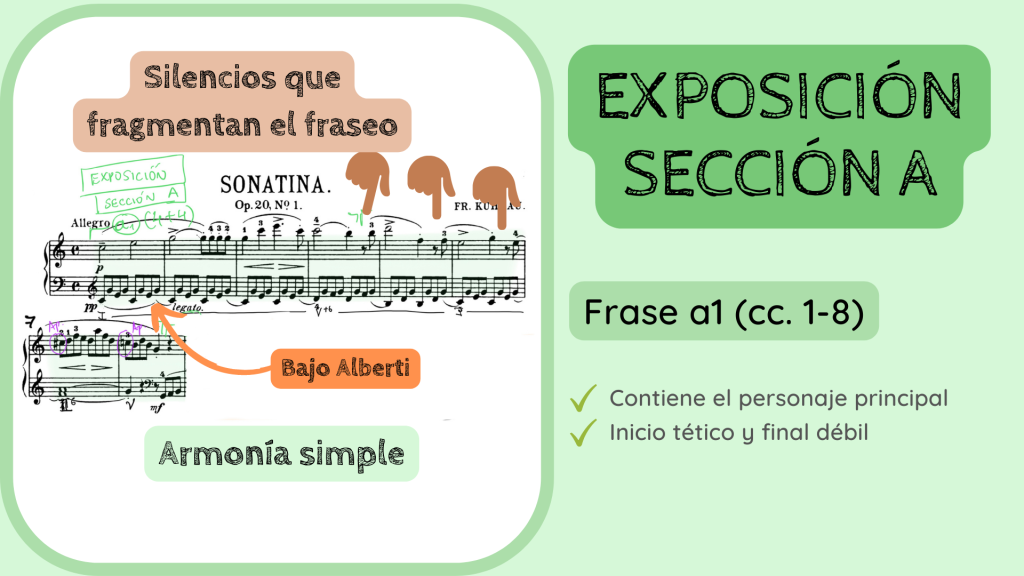

Con esta primera frase, a1, se establece la tonalidad de Do Mayor y el material melódico-rítmico protagonista. Se trata de una frase con inicio tético, con un final débil de su melodía, de carácter ligado y con un movimiento muy curvo que combina tres compases ascendentes para luego descender durante los cinco compases siguientes. Estructuralmente hablando se inicia así la primera gran parte de la Forma Sonata, la Exposición, cuya finalidad es presentar los elementos melódico-rítmicos importantes que contrastarán tonal, melódica y rítmicamente. A la vez que se inicia la Exposición se inicia el primer material, la frase a1, perteneciente a la Sección A.

La estructura interna de la frase encaja con el modelo clásico de 4 + 4 (frase binaria, constrastante y simétrica) y posee tres características más a destacar. Primero, el patrón de acompañamiento, que seguro que os suena. Efectivamente, se trata de un Bajo Alberti que construye una armonía bastante simple. Segundo, en la línea melódica de la frase a1, al descender se intercala con silencios que resaltan un carácter juguetón y dinámico. Y tercero, importante el detalle de las apoyaturas melódicas que aparecen en los cc. 4, 7 y 8 que más adelante tendrán su protagonismo.

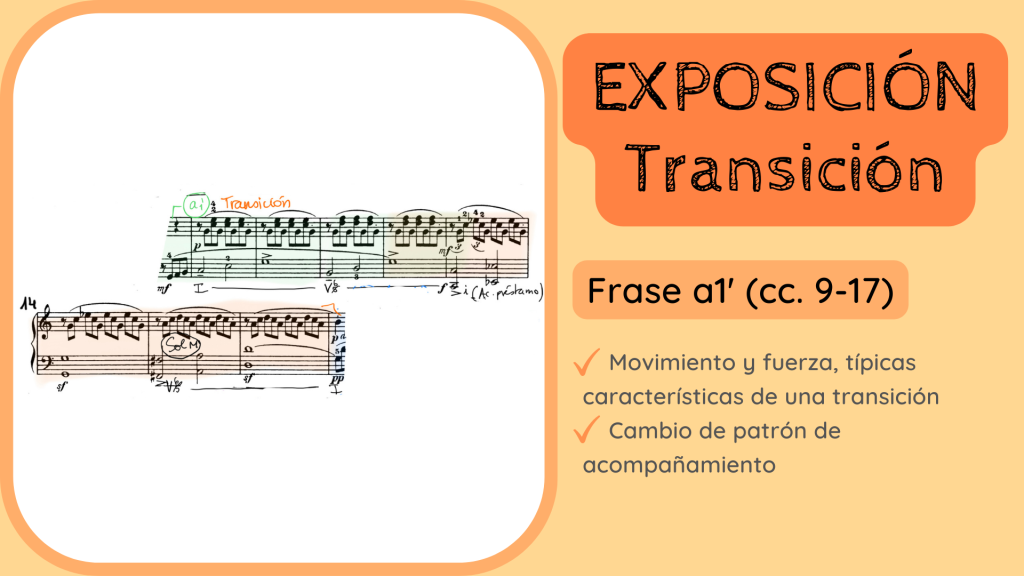

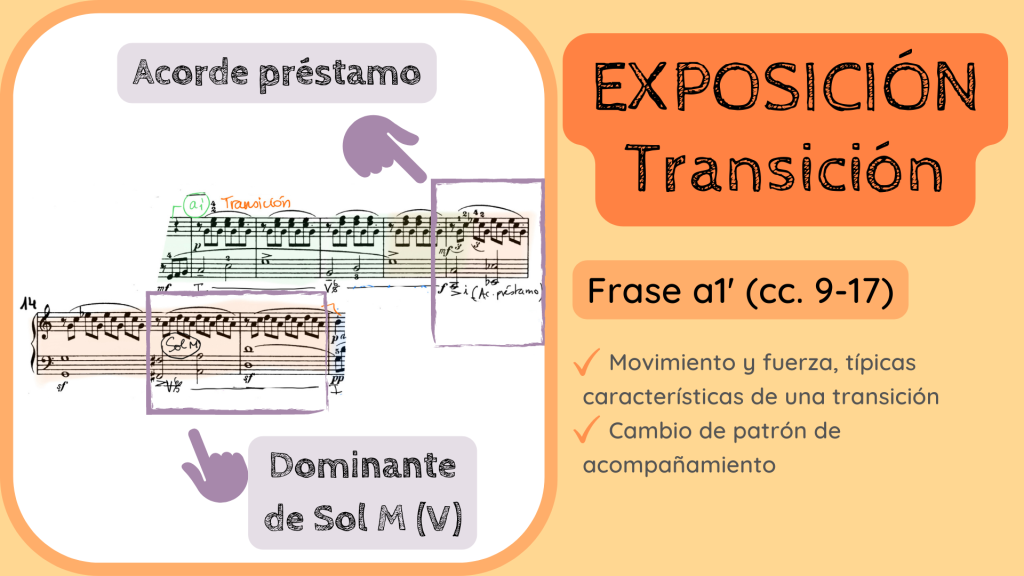

La siguiente frase repite solamente el inicio de la anterior frase a1 pero esta vez lo hace con carácter anacrúsico, añadiendo esas 3 corcheas que le dan un fuerte impulso. Es decir, que repite la cabeza del tema melódico pero transformando su inicio. Y, además, la melodía pasa a estar en el bajo mientras que ahora el acompañamiento esta en la mano derecha. Esta inversión de los planos sonoros entre agudo y grave responde a un propósito estructural. Anuncian un cambio. La frase va a dejar de formar parte de la Sección A para convertirse, progresivamente, en la transición. Recordemos que hay, a grandes rasgos, dos tipos de transiciones: las que cambian abruptamente o, como es este caso, las que se transforman poco a poco de lo que parece una repetición del tema para acabar en transición. Para reforzar este cambio sutil también surgen las primeras inestabilidades armónicas.

Nos referimos a las primeras disonancias o notas que no pertenecen a la escala de Do Mayor. En esta pieza tan simple, la aparición de la nota Mib como acorde préstamo de Tónica es todo un evento. Este acorde surge de la tonalidad homónima de Do Mayor, es decir, la tonalidad de Do menor. Por eso se dice que el acorde es prestado. Este acorde irrumpe con gran fuerza en la transición, aportando gran dramatismo al discurso. La siguiente inestabilidad armónica la encontramos en el Fa# que forma un acorde de dominante que nos lleva a la tonalidad de Sol Mayor, la dominante del tono principal. La tonalidad que esperábamos porque ya sabemos que es la habitual en la estructura de forma sonata.

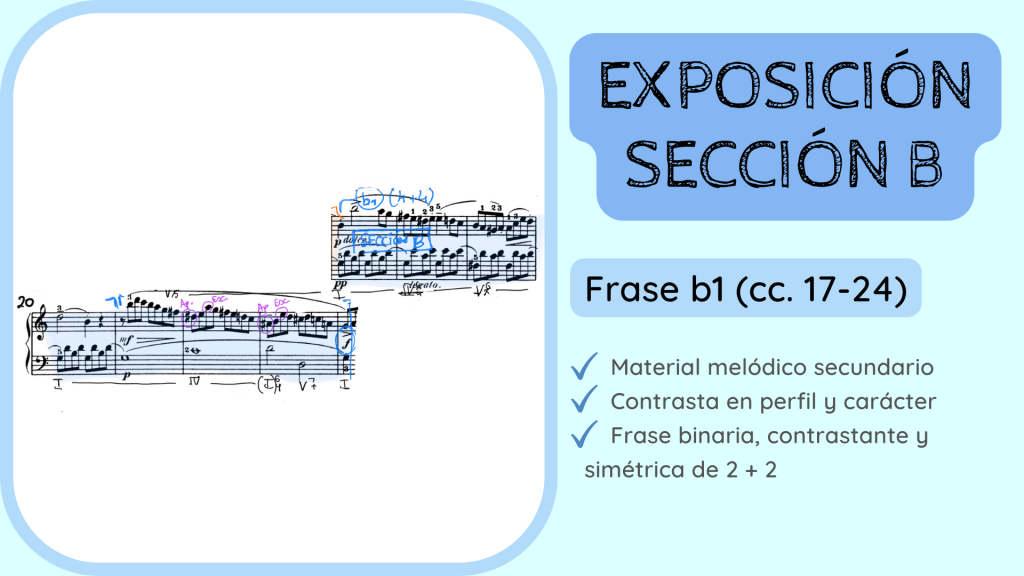

Como era de esperar, la transición modula, puesto que es una de sus principales funciones. Nos tiene que conducir de la Tónica principal hacia su tonalidad enfrentada, en este caso la Dominante, la tonalidad de Sol Mayor. Sobre un nuevo acompañamiento que se parece y que, en esencia, es un Bajo Alberti, se inicia la frase b1 como elemento melódico secundario. Su perfil melódico es ligeramente distinto, de carácter mayoritariamente descendente y con una indicación de piano dolce. No obstante, cabe señalar que habitualmente suelen ser más contrastante los elementos melódicos de la Sección A y los de la Sección B.

Ahora bien, en cuanto al inicio de dicha frase b1 su clasificación depende de la interpretación. Puede ser de dos tipos: la primera opción es tético, con lo cual existiría una elipsis ya que el tiempo fuerte del c. 17 sería a la vez final de la transición y principio de la frase b1; la segunda opción es la que más me gusta a mí. Sería interpretar b1 con carácter acéfalo, remarcando el Si agudo del segundo tiempo, que además tiene escrito un acento y así contrastar este inicio al tético de la frase a1. Pero esto ha de remarcarse en la interpretación. También sería coherente ese inicio acéfalo para igualarlo con el del c. 21, donde empieza la segunda semifrase, el consecuente, que también es acéfalo.

Toda la línea melódica y de nuevo una armonía bastante simple nos conduce al tiempo fuerte del c. 24 en donde se pone fin a la Sección B con un proceso cadencial con las tres funciones tonales básicas. Como podéis observar la forma sonata está sucediéndose muy rápidamente, con una sola frase breve en cada sección.

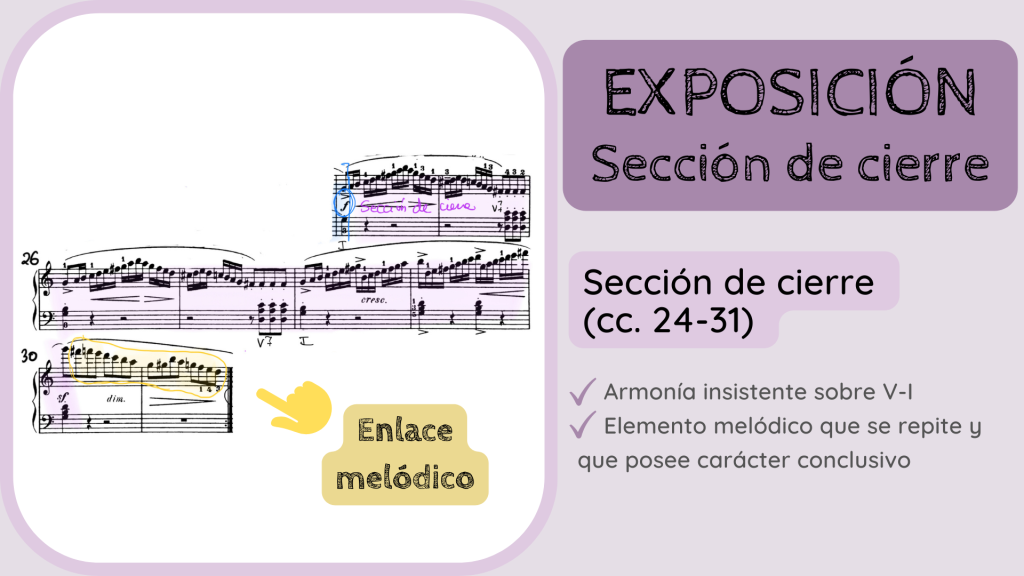

Termina la Sección B y arranca la Sección de cierre. Las frenéticas semicorcheas se abren paso sobre la armonía de Tónica que se alterna con la Séptima de Dominante. Además, la melodía de carácter lineal refuerza la función conclusiva de la propia sección. Los acordes verticales y placados remarcan el final de la Exposición y la doble barra. Pero en vez de escuchar un corte o silencio en dicha línea melódica ésta se une sin pausa a una serie de corcheas, un enlace melódico que tienen una doble función: por un lado relajan la fuerza de las semicorcheas y, por otro lado, regresan a la tonalidad de Do Mayor con el Fa natural del c. 30.

Tras la doble barra alcanzamos la siguiente gran parte de la forma sonata, el desarrollo. Lo habitual en su inicio es, como su propio nombre indica, que se desarrollen y elaboren las ideas musicales anteriores, aunque en ocasiones el compositor puede decidir añadir un tema nuevo. En este caso, las frase c1 y c2 se suceden a partir de la reelaboración del material melódico-rítmico anterior. Vamos a ir explicando el desarrollo por partes…

En su primera frase la melodía surge como una concatenación en forma de progresión de apoyaturas, que además van sucediéndose de forma ascendente. Tanto el concepto de línea melódica ascendente como el uso de apoyaturas son características que ya habíamos visto en la frase a1. El acompañamiento y la armonía se despliegan sobre una pedal de dominante, de Sol. Recordad que el desarrollo arranca tras el final de la sección de cierre con ese enlace melódico que vuelve a Do Mayor. La armonía no deja de ser otra reelaboración del material de la exposición, en este caso del patrón de acompañamiento de Bajo Alberti.

Como reelaboración surge también un acorde de Lab Mayor en el c. 39, un acorde préstamo también, como el usado en la transición pero que ahora es sobre el vi prestado de Do menor. Al tratarse de un acorde préstamo lo cifro con letras minúsculas. El movimiento del bajo que se mueve descendentemente por semitonos va de un Lab a un Fa# sobre el que se forma un acorde de Séptima Disminuida que hace la función de Dominante de la Dominante. Cabe señalar que, aunque no ocurra de forma vertical sino que acontece de forma horizontal, auditivamente se puede apreciar casi una sonoridad de 6ª Aumentada entre las notas Fa# del bajo y el reciente Lab de un compás antes.

La frase continúa con la elaboración de esa pedal de V que sigue acumulando tensión armónica que, en algún momento necesitará resolverse como el objetivo de cualquier desarrollo. Pero ahora observamos unas escalas ascendentes en la mano izquierda del piano. En los cc. 41 y 43 aparece la escala de Sol Mayor, como desarrollo del acorde de la dominante, de Sol Mayor; el acorde se ha transformado en una escala. Ésta se alterna con la escala de Do menor melódica de los cc. 42, 44 y 45 con su característica sonoridad. Y, por supuesto, aparece de forma ascendente. Recordad que es muy común encontrar la escala melódica en fragmentos con función de dominante.

Además apreciamos dos detalles rítmicos que impulsan la frase hacia delante: el primero, la aceleración del ritmo armónico entre los cc. 45-46; el segundo, el carácter anacrúsico de las tres corcheas que ya se había usado en el c. 2 de la pieza, en la frase a1.

Para finalizar el desarrollo aparece una retahíla de semicorcheas que forman otro enlace melódico en el c. 49 que nos conduce hacia la reexposición.

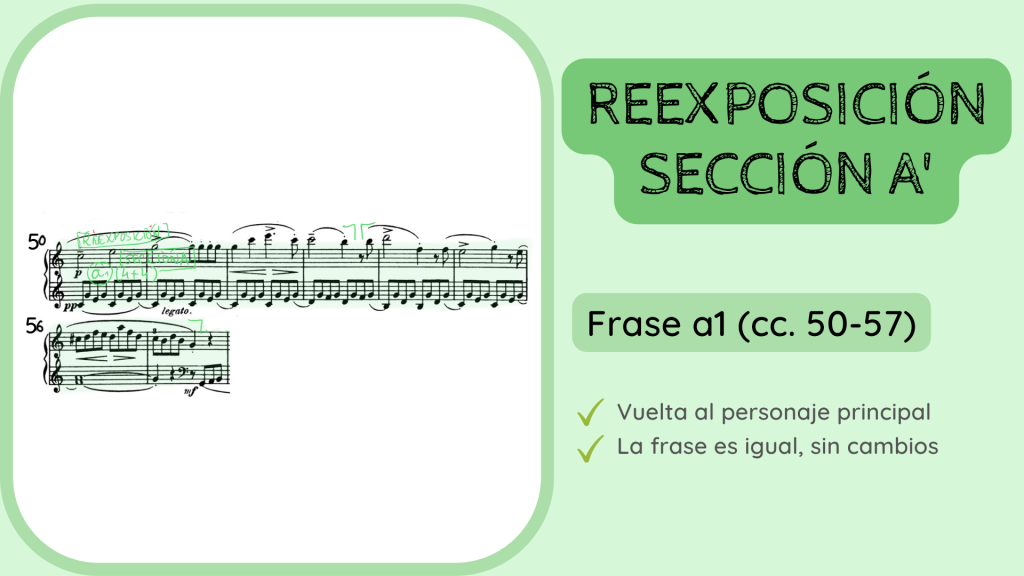

Ahora sí, se vuelve al material melódico-rítmico protagonista que se presenta sin variaciones. Cabe señalar que la Forma Sonata, como cualquier estructura musical del periodo clásico-romántico, es una alternancia de tensión-relajación. Tras el desarrollo inestable aparece ahora una sección estable, la Sección A de la Reexposición, en la tonalidad principal de Do Mayor. Esta sección se presenta sin variaciones con respecto a la anterior de la Exposición.

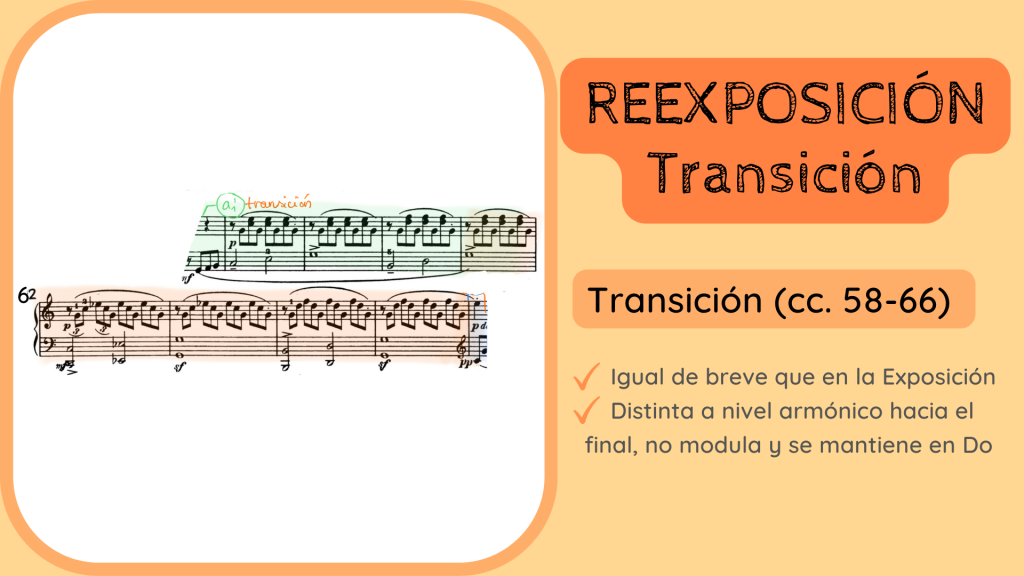

Como en cualquier Forma Sonata, la transición de la Reexposición ahora nos tiene que guiar del tono principal de la Sección A a la Sección B también en el principal. Es decir, que nos saca de una tonalidad para llevarnos a la misma. En este caso, la transición es tan breve que no llega a producirse ninguna modulación, más allá de la armonía préstamo de Tónica de Do menor. Lo que en la transición de la exposición fue un acorde de dominante de la dominante para modular, ahora es simplemente un acorde de dominante para mantenerse en la misma tonalidad.

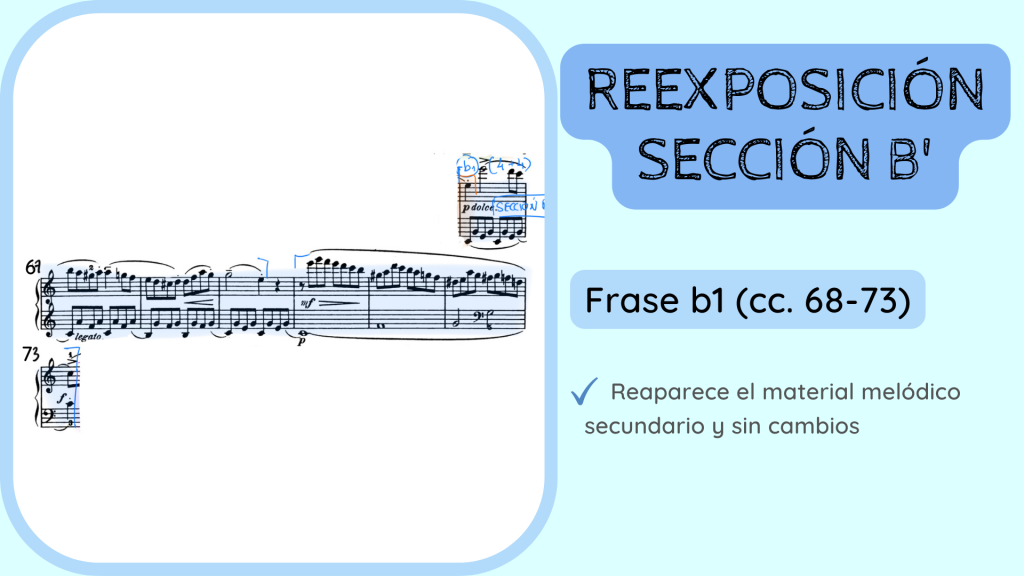

La frase b1, al igual que la frase a1, también se repite de forma invariable pero transportada, como ya se ha comentado, a la tonalidad principal de Do Mayor.

Y por fin la sección final, la Coda. Está construida reutilizando el material de lo que antes fue la Sección de Cierre. Al igual que la sección B no presenta cambios más que el transporte al tono principal de Do Mayor y los acordes placados finales del c. 80 que ahora finalizan súbitamente y se elimina el enlace melódico que servía de puente en la exposición. Ahora termina la coda de forma rotunda sobre un acorde de Do Mayor en el registro grave.

Así concluye este análisis. Os dejo aquí, como siempre, este esquema en el que podéis observar el planteamiento tonal. Se observa la Forma Sonata, la estructura típica del primer movimiento de una Sonata. Recordad que en esta estructura, las secciones se suceden en una alternancia entre estabilidad (Secciones A y B) e inestabilidad (transiciones y Desarrollo). En cuanto a la armonía ha resultado ser sencilla a nivel general (de la cual sólo destacan los acordes préstamo). Y por último, mencionar sobre el uso de las texturas, que ha predominado la melodía acompañada. Y, como suele ser habitual en el periodo de la práctica común, en ciertos momentos finales y conclusivos de secciones o frases se recurre a acordes placados, verticales, momentos que se podrían catalogar como puntos de homofonía. Además también hemos observado algún momento de monodia en los enlaces melódicos mencionados.

Deja un comentario